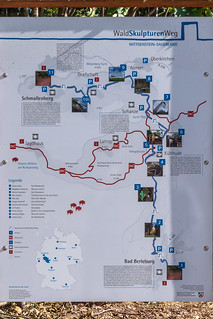

Vor 2 Jahren sind wir den gesamten Rothaarsteig von Brilon nach Dillenburg durch das namensgebende Rothaargebirge gewandert (Post: 150 km hart, härter, Sauerländer - Wanderung des Rothaarsteigs in 8 Etappen von Brilon nach Dillenburg, 12.- 21.07.2020). Das Rothaargebirge ist der nordöstliche Teil des vor 299 bis 419 Millionen Jahren entstandenen rechtsrheinischen Schiefergebirges. Auf der 4. Etappe des Fernwanderwegs sind wir am Kammweg des Rothaargebirges auf den uns zuvor unbekannten WaldSkulpturenWeg zwischen Schmallenberg und Bad Berleburg aufmerksam geworden, der auf seiner 25 Kilometer-Route einen kurzen Abschnitt parallel zum Rothaarsteig verläuft. Von international renommierten Künstlern entworfene Objekte des Kunstwegs reflektieren das Verhältnis von Mensch und Natur sowie die wechselvolle Kulturhistorie des Sauerlands, die Konflikte zwischen dem

protestantischen märkischen Sauerland und dem katholischen kurkölnischen Sauerland prägten. Betrachten konnten wir nur 3 von insgesamt 11 Objekten und das auch noch bei mehr oder weniger starkem Regen. Damals haben wir uns eine gezielte Wanderung auf dem Kunstwanderweg vorgenommen, die wir heute angehen (ca. 16 km, 4:20 Std. Gehzeit). - Fotoserie

Auf Höhe des Kyrill-Pfads treffen Wanderer auf die Skulptur Der Krummstab des Bildhauers Heinrich Brummack. An der 7,50 m hohen Skulptur lädt ein Zitat von Martin Luther zum Nachdenken ein. Beschreibung der Skulptur im Zitat:

Auf Höhe des Kyrill-Pfads treffen Wanderer auf die Skulptur Der Krummstab des Bildhauers Heinrich Brummack. An der 7,50 m hohen Skulptur lädt ein Zitat von Martin Luther zum Nachdenken ein. Beschreibung der Skulptur im Zitat:

Die 40 m lange Hängebrücke zählt nicht zu den Objekten des Skulpturen-Weges, obwohl sie durchaus ein 'nutzloses Kunstobjekt' darstellt. Die von der Brücke überwundene Schlucht kann nämlich auf einer kurzen Schleife umgangen werden.

Die 40 m lange Hängebrücke zählt nicht zu den Objekten des Skulpturen-Weges, obwohl sie durchaus ein 'nutzloses Kunstobjekt' darstellt. Die von der Brücke überwundene Schlucht kann nämlich auf einer kurzen Schleife umgangen werden.

Der US-amerikanische Künstler Alan Sonfist hat die Land-Art-Skulptur The Monument of the lost Falkon als ein vergängliches Werk konzipiert. Die Kontur der 2005 erstellten Falken-Skulptur ist verschwunden. Die Natur hat den Platz zurückerobert. Zitat:

Der US-amerikanische Künstler Alan Sonfist hat die Land-Art-Skulptur The Monument of the lost Falkon als ein vergängliches Werk konzipiert. Die Kontur der 2005 erstellten Falken-Skulptur ist verschwunden. Die Natur hat den Platz zurückerobert. Zitat: In seiner Arbeit bezieht sich der Künstler auf den Wanderfalken, der hier über 100.000 Jahre lebte, nun aber nicht mehr vorkommt, ähnlich wie viele der in seinem Umriss angepflanzten Setzlinge. Er deutet damit nicht nur auf das Verschwinden dieser Spezies hin, sondern auch auf die verlorengegangene Einheit von Mensch und Natur. Der Falke als seit Jahrtausenden domestizierter Jagdvogel ist auch ein Symbol für diese traditionelle symbiotische Beziehung. Auch der Erdwall, der den Umriss des Vogels bildet, ist ein Hinweis auf die Frühgeschichte: Keltische Wallburgen, die als erste Siedlungsspuren (um 700 v. Chr.) in dieser Region zu finden sind, verfügten als Schutzanlagen über ähnliche Erdwälle.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurden nicht nur in dieser Region seit dem 19. Jahrhundert Fichten-Monokulturen angebaut und bewirtschaftet. Dem Klimawandel mit seinen verstärkt auftretenden Stürmen, Trocken- und Hitzeperioden sind diese Monokulturen nicht gewachsen. Den Rest erledigen Borkenkäfer. In der Gegenwart prägen abgestorbene oder gerodete Fichtenbestände das Landschaftsbild. Die Laubbaum-Aufforstung ist ein Langzeitprojekt, das an vielen Orten noch nicht begonnen hat. Aufgrund der Waldsituation verläuft unserer Wanderweg auf der zweiten Hälfte auf längeren Abschnitten schattenlos durch unerwartet apokalyptisch anmutende Kultur-Landschaften.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurden nicht nur in dieser Region seit dem 19. Jahrhundert Fichten-Monokulturen angebaut und bewirtschaftet. Dem Klimawandel mit seinen verstärkt auftretenden Stürmen, Trocken- und Hitzeperioden sind diese Monokulturen nicht gewachsen. Den Rest erledigen Borkenkäfer. In der Gegenwart prägen abgestorbene oder gerodete Fichtenbestände das Landschaftsbild. Die Laubbaum-Aufforstung ist ein Langzeitprojekt, das an vielen Orten noch nicht begonnen hat. Aufgrund der Waldsituation verläuft unserer Wanderweg auf der zweiten Hälfte auf längeren Abschnitten schattenlos durch unerwartet apokalyptisch anmutende Kultur-Landschaften.  Zitat zur 2007/2009 errichteten Skulptur

Was war zuerst? (Hommage an Brancusi) von Magdalena Jetelová:

Zitat zur 2007/2009 errichteten Skulptur

Was war zuerst? (Hommage an Brancusi) von Magdalena Jetelová:Mit dem monumentalen goldenen Ei erfährt dessen Umgebung eine vollkommene Neuausrichtung. Die sich erstreckende Landschaft erhält plötzlich eine zielgerichtete Orientierung auf das Kunstwerk hin, der Landschaftsraum wird zum Kunstraum. Kaum ein Wanderer, der von Weitem die Lichtreflexe bemerkt, wird sich diesem Sog entziehen können. Das Ei als Symbol des Lebens, seiner Entstehung und seines Kreislaufes, tritt auch inhaltlich in Beziehung zur umgebenden Natur. Die Frage, die im Titel des Werkes aufgeworfen wird, wird sich auch in diesem Kontext von Licht, Natur, Raum und Kunstwerk nicht beantworten lassen.

Leichter feststellen lässt sich die künstlerische Bezugnahme auf die Skulptur „Der Weltenanfang“ von Constantin Brancusi aus den 1920er Jahren, ebenfalls eine liegende glänzende Eiform, die hier zu monumentaler Größe entwickelt und in den Naturkontext eingebracht eine Bedeutungssteigerung erfährt. - Constantin Brancusi: Le commencement du monde, 1924

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen